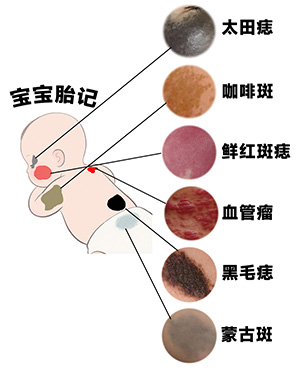

胎记科普-宝宝胎记常见类型有哪些?哪些需要尽早治疗?

胎记科普-宝宝胎记常见类型有哪些?哪些需要尽早治疗? 新生儿皮肤上出现的各类斑块,常常引发家长的关切与好奇。胎记是婴幼儿时期常见的皮肤现象,种类多样,形态各异,有的出生时即可见,有的在出生后数周内逐渐显现。它们可能是色素沉着、血管扩张,或是组织发育过程中的自然表现。大多数胎记属于良性范畴,伴随生长发育可能自行消退或保持稳定,但不同类型的胎记具有不同的生物学行为,了解其基本分类与潜在影响,有助于科学应对。

胎记科普-宝宝胎记常见类型有哪些?哪些需要尽早治疗? 这一问题的解答,首先需从常见类型入手。临床上较为常见的包括表浅的红色斑片,多分布于面颈部,颜色呈粉红或淡红,按压可褪色,通常与毛细血管的暂时性扩张有关。这类表现多数在儿童期逐渐变淡,甚至完全消失,属于高自退率类型。另一种是出现在腰骶部或臀部的青灰色斑块,俗称“蒙古斑”,边界模糊,呈云雾状,常见于深肤色婴儿,绝大多数在学龄前自然消退,无需干预。

此外,部分胎记表现为棕褐色或深褐色的斑片,边界清晰,表面平滑,多见于躯干或四肢,属于色素性表现,通常稳定存在,随身体发育同比例增长,颜色变化缓慢。这类胎记多为良性,不影响功能,外观影响较小者可长期观察。

然而,并非所有胎记都适合等待。某些类型因位置特殊或发展迅速,需引起重视并考虑早期评估。例如,出现在眼周、鼻部、口周或耳部的胎记,若面积较大或持续增厚,可能对视觉、呼吸、进食或听力发育形成潜在干扰。特别是当胎记覆盖部分视线时,可能减少外界光线对眼球的刺激,影响视觉通路的正常建立。同样,分布在颈部或关节活动频繁区域的类型,若质地较硬或快速隆起,可能限制局部活动或引发摩擦不适。

另一类需关注的是快速增大、颜色加深、表面隆起或出现破溃倾向的胎记。这类表现可能提示其生物学活性较强,若不及时观察,可能增加护理难度或影响周围组织稳定性。尤其当胎记位于头面部关键区域,且伴随皮肤张力增加时,应结合专业建议,适时建立管理方案。

此外,心理层面的影响也应纳入考量。虽然婴幼儿早期对自我形象尚无明确认知,但随着年龄增长,特别是在社交敏感期,明显位于暴露部位的胎记可能引发他人关注或误解,影响自信心建立。早期科学评估与合理规划,有助于减少未来可能的心理负担。

胎记科普-宝宝胎记常见类型有哪些?哪些需要尽早治疗? 这一话题的意义,不仅在于识别类型,更在于建立动态观察的意识。对于稳定、无功能影响、无明显变化的胎记,可采取定期观察的方式;而对于生长迅速、位置关键、或已出现异常表现的情况,则建议尽早关注其发展趋势。

生活中,保持皮肤清洁、避免摩擦、注意防晒,是日常护理的基础。同时,以平和心态面对,避免将焦虑情绪传递给孩子,才能更好地支持其身心健康发展。通过科学认知与理性应对,完全可以在不影响生活质量的前提下,实现健康成长与心理平衡。

宝宝胎记

宝宝胎记 鲜红斑痣

鲜红斑痣 太田痣

太田痣 咖啡斑

咖啡斑 黑毛痣

黑毛痣 血管瘤

血管瘤 其他胎记

其他胎记 在线咨询

在线咨询 直接挂号

直接挂号